기욤 뮈소. 제목은 기억이 안 나지만 기욤 뮈소 책을 읽은 적이 있다. 같은 책을 두 번, 군 병원에 입원했을 때 할 게 없어서 읽었던 기억이다.

어떤 반전이 있는 책이었는데, 이후 기욤 뮈소 다른 책을 읽었더니 굉장히 비슷하더라. 비슷한 내용에 실망하기도 했고, 군 시절 느낌이 나지 않아 다시는 읽지 않았다. 그리고 거의 10년도 더 흘러서 기욤 뮈소 책을 읽었다.

가슴 속, 후회

후회가 없는 인간이 어디 있겠나. 나도 참 많은 후회를 가지고 산다.

시간을 낭비한 것들은 제외하더라도, 도대체 내가 왜 그랬나 싶을 지워버리고 싶은 기억들. 이제는 너무도 흘러버려 기억이 나지 않아도 이상하지 않으련만. 그런 기억들은 어째 생생하기만 한지. 차마 또 기억에서 굵어질까 떠오른 기억을 휘휘 지워버린다.

삶이란 게 그렇다. 하루하루 이겨내다 보면 어떤 모습이 되는데, 그 모습이 썩 마음에 들지 않는다 해도 바꾸기가 참 어렵다. 누군가는 자신의 인생처럼 모두가 원하는대로 바꿀 수 있다지만, 그렇게 바꿔버리면 지금의 모습이 또 사라지지 않는가.

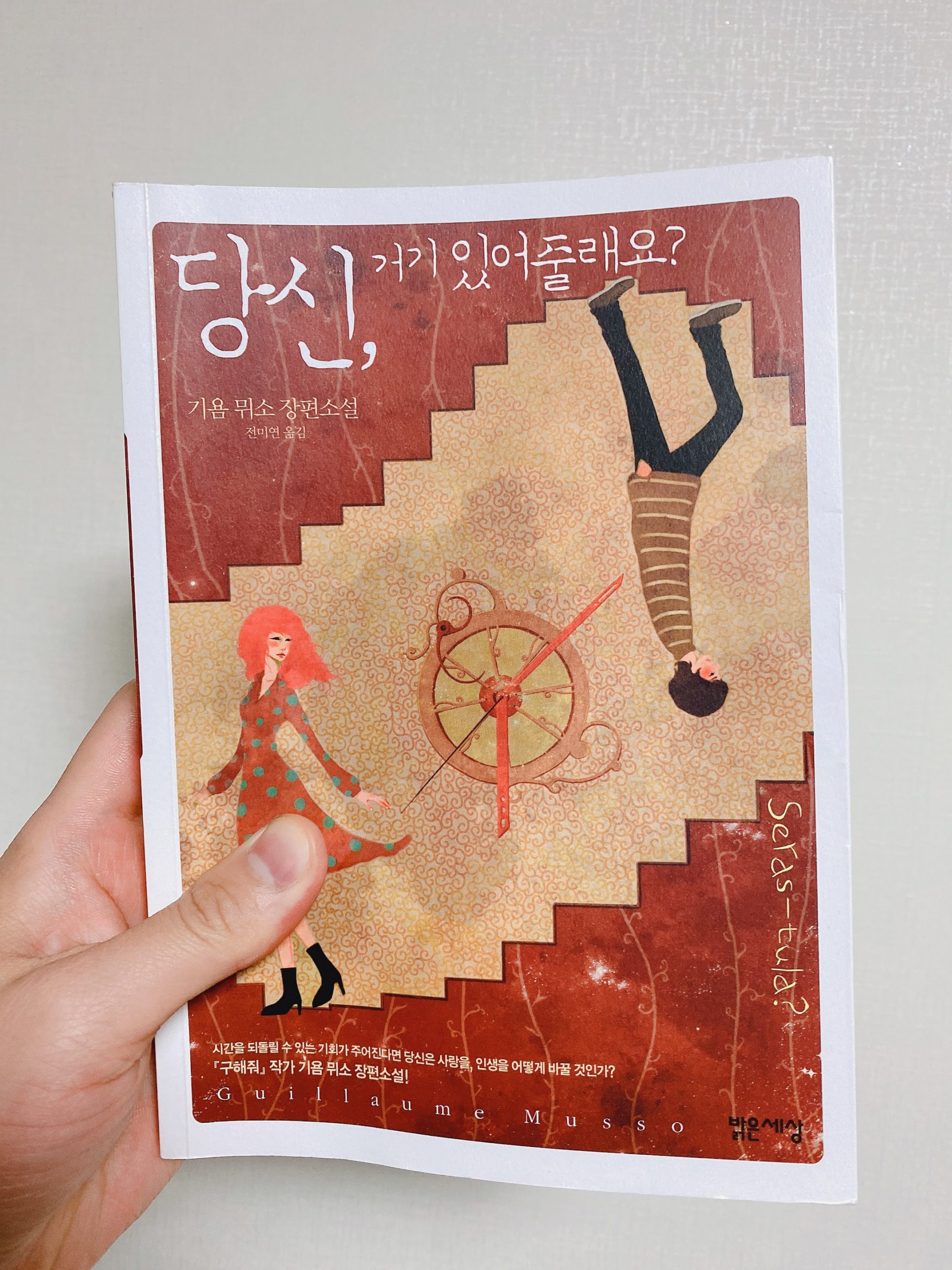

소설 <당신, 거기 있어줄래요?>는 이런 딜레마를 이야기로 풀어냈다. 시간여행이라는 어찌 보면 시시콜콜한 이야기를 흡인력 있게 만드는 건 기욤 뮈소의 능력이다.

글쎄, 다시 언젠가로 돌아갈 수 있다면 나는 그때의 나에게 뭘 바꾸자고 할까.

10년 뒤 나와 10년 전 내게

소설 속 주인공은 30년 뒤로 시간여행을 한다. 알약은 단 10개. 이 기회로 자신의 후회를 떨쳐내려는 노력이 내용이다. 소설의 내용은 소설로 봐야지, 서평 따위로 미리 보기 할 필요는 없다. 만약 그러고 있더라면, 당장 이 글을 닫아라.

30년은 너무 머니, 나는 10년즘으로 상상을 해본다. 만약 내가 10년 전 나를 만난다면, 나는 뭘 바꿔보자고 할까. 너무 개인적인 이야기를 치워두면, 아마도 훗날 내가 망설일 일들에 관해 이야기할 것 같다. 괜히 겁먹고, 걱정하고, 안 될까 봐 시도하지 않았던 일. 사실은 별일도 아닌데 두려워했던 일들. 그런 일에서 자신감을 갖고 시도해보라 하지 않을까.

만약 10년 뒤 내가 나를 만나러 온다면 나는 그의 조언을 어떻게 들을까. 아니, 나는 뭘 물어볼까? 나와 함께하는 사람들에 관해 물어볼 것 같다. 내 가족, 친구들. 그들은 뭘 하고 있고, 나와는 어떤 관계로 지내고 있는지. 가장 가까운 사람은 누구이고, 그때의 나는 뭘 고민하고 있을지.

소설 속 주인공처럼 30년 뒤의 내가 찾아와 내가 소중히 여기는 것과 멀어져야 한다고 하면, 나는 과연 주인공처럼 선택할 수 있을까. 당장 내일을 알고 싶어 하면서, 무려 30년 뒤 결과를 알고 살아가는 게 과연 30년 치 행복을 머금고 살아갈 수 있을까.

문제는 마음.

최근 힘든 시기를 보내고 있다. 여전히 힘들고, 피곤한 상태다.

30년 뒤 자신을 마주한 주인공이 허둥지둥하는 모습에서 최근 내 모습이 오버랩 된다. 30년 뒤 내가 보면 어처구니 없을 시답잖은 일에 허우적대지 않는가. 그러고 보면 운명을 믿고 물처럼, 바람처럼 사는 것도 나쁘지 않겠다 싶다. 그러면 물이나 바람과 뭐가 다른 인생이겠냐마는 그것도 그 맛이 있겠다 싶다.

자네는 절대로 환자들의 죽음에 무감각해지지 못하네. 자네가 훌륭한 의사가 될 수 있었던 건 바로 환자들과 거리를 두지 않았기 때문이라네.

예민하고, 날카로운 내 성격은 섬세하고, 꼼꼼한 장점을 갖는다. 그런데, 누군가의 말을 귀 기울여 듣는다는 건, 모든 말에 신경을 쓴다는 거다. 사람을 하나하나 챙긴다는 건, 사람을 관찰한다는 거고. 늘 뭔가 한다는 건, 늘 스트레스를 받는다는 거다.

여러 장점으로 사용하던 내 성격이 때론 치명적인 단점으로 느껴질 때가 있다. 그리고 그 어두움은 늘 우르르 몰려오더라. 주인공이 30년 뒤의 자신을 마주하며, 자신은 훌륭한 의사가 됐느냐고, 환자들의 죽음에 무감각해졌냐고 묻는다. 그리고 30년 뒤 주인공은 환자들의 죽음에 무감각해지지 않아서 훌륭한 의사가 됐다고 한다.

가지고 싶어서 버리려 했던 게 되려, 버리지 못해 가지게 된다면. 눈앞에 주어진 무언가가 그토록 싫었건만, 돌이켜보니 그게 제일 좋았더라면. 인생의 파도를 온전히 받아내며 버텼건만, 결국 주저앉아 포기했거늘. 그 파도가 결국 내 복이었다면.

어떤 인생에서 결국, 문제는 마음인가 싶다.

당신의 은신처는 당신 자신이다. 다른 곳은 없다. 당신은 다른 사람을 구원할 수 없다. 당신 자신만 구원할 수 있을 뿐이다.

어디에 있을진 모르겠지만, 언젠가 내가 원하는 그것은 내가 원하는 때에 원하는 모습으로 ‘거기 있어줬으면’ 좋겠다.

읽게 된 동기

스튜 독서소모임 발제도서

한줄평

그래, 가끔은 마음으로 살자

인상 깊은 문구

- 오랜 세월 만나오다 보니 함께 지내고 시다는 생각이 들기도 했다. 하지만 두 사람은 그렇게 하지 않았다. 처음에는 세월에 따른 변질을 염려했다. 함께 살면 보다 안정된 삶을 누릴 수 있겠지만 지금처럼 만날 때마다 느껴지는 가슴 벅찬 이 느낌, 두 사람 모두에게 언제나 감동을 제공해주는 이 애틋한 감정은 곧 사라질 수도 있을 것이라는 두려움 때문이었다.

- 아무리 사랑하는 사이라도 미처 파악하지 못하는 부분이 있게 마련이다. 그리고 바로 그런 신비한 부분이야말로 사랑을 지속시키는 힘의 일부이기도 하다.

- 보고서가 문제돼 옷을 벗게 된다고 해도 그에게는 두려울 게 없었다. 병상에서 신음하는 리자의 곁을 더 오래도록 지킬 수 있다는 점에서 차라리 더 좋을 수도 있었다.

- 그는 매일 저녁 잠들기 전에 딸아이가 편안하게 잠들 수 있게 자장가를 불러주고 동화책을 읽어주는 다정다감한 아빠가 되었다. 어디론가 사라져버린 듯했던 ‘미래’라는 단어가 젖병, 기저귀, 분유 같은 단어들과 어울리며 다시 그의 사전에 등장했다.

- 두고 봐, 모든 게 잘 될 테니까.

- 자네는 절대로 환자들의 죽음에 무감각해지지 못하네. 자네가 훌륭한 의사가 될 수 있었던 건 바로 환자들과 거리를 두지 않았기 때문이라네.

- 오랫동안 일에 떠밀려 일리나를 자주 만나지 못했다. 여전히 그녀를 깊이 사랑하고 있는 건 틀림없었지만 서로 다른 직업을 가지고 각자의 삶을 살다보니 다소 소원해진 면도 없지 않았다. 지리적으로 멀리 떨어진데다 각자의 커리어를 쌓아가느라 바쁘다 보니 관계가 느슨해진 것이다.

- 뭉클한 감정이 북받치며 지나간 일들이 뒤죽박죽 떠올랐다. 그녀를 더 사랑해주지 못했고, 더 이해해주지 못했으며, 더 보호해주지 못했다는 자책감이 봇물처럼 밀려왔다. 그 다음은 언제나처럼 그들의 사랑을 파괴하고 저만치 달아나버리는 시간 앞에 마냥 굴복할 수밖에 없는 자신의 무력감과 분노만이 남았다.

- 크리스마스인 오늘, 매트는 지독하게 우울했다. 지난 몇 주 동안 포도농장을 가꾸느라 전력을 기울인 결과 어느 정도 사업 기반을 다질 수 있었다. 그러나 함께 기쁨을 나눌 사람이 없는 자신의 인생이 공허하게만 느껴졌다.

- 당신의 은신처는 당신 자신이다. 다른 곳은 없다. 당신은 다른 사람을 구원할 수 없다. 당신 자신만 구원할 수 있을 뿐이다.

- 딸을 바라보면서 느끼는 평온한 감정은 때때로 정체 불명의 불안감으로 얼룩지곤 했다. 그는 이제야 행복이라는 것이 값비싼 대가를 치른 뒤에 찾아오는 것임을 알게 되었다. 6년 전부터 삶은 다시 평화를 되찾았지만 그는 이 안온한 행복이 언제 깨질지 모른다는 것을 잊지 않고 있었다. 행복은 너무 쉽게 익숙해진다는데 문제가 있었다.